-

© 關廟區東勢社區發展協會

-

All rights reserved. 隱私權

-

-

【視傳媒記者黃雋淮/臺南報導】

教育部114年教學卓越獎今(28)日於南投縣政府文化局演藝廳揭曉,臺南市4校憑藉優異的課程設計獲評審肯定,榮獲2金2銀佳績,其中市立第六幼兒園、下營國小附設幼兒園獲金質獎,民德國中、西門實小獲銀質獎,充分展現南市各級學校在課程研發與教學實踐上的卓越成果。

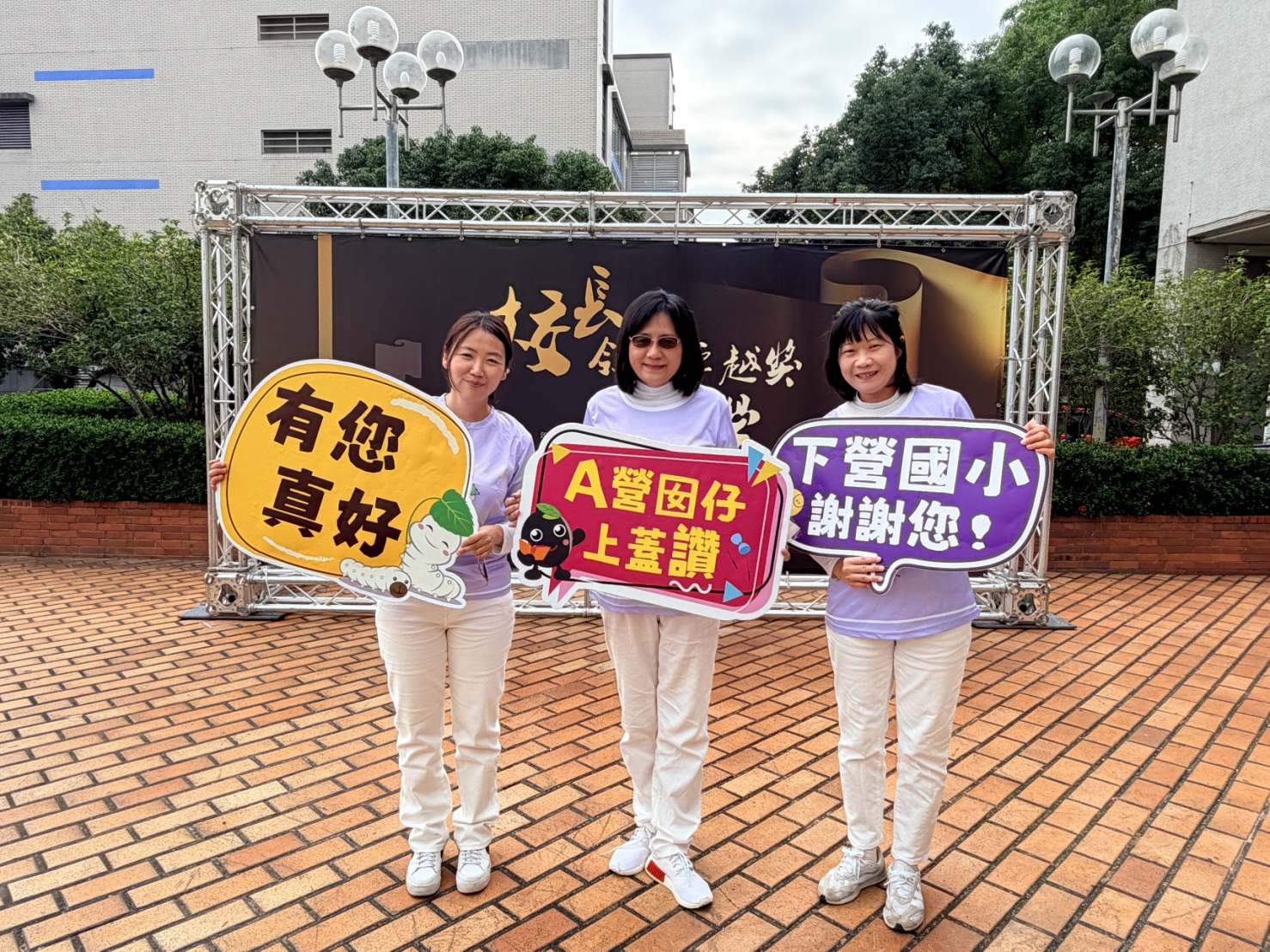

▲下營國小附設幼兒園獲金質獎。(教育局 提供)

市長黃偉哲表示,學校連年獲教學卓越獎的肯定,證明臺南長期深耕課程品質與教學創新已見成效。市府積極挹注資源,投入學校課程發展、教師支持及校園環境改善,目的就是為學校提供更充足的教學後盾。這次4校獲獎,充分展現第一線教學現場的努力與活力,市府將持續提供支持,確保學生能在完善適性的教育環境中學習。

▲市立第六幼兒園獲金質獎。(教育局 提供)

教育局長鄭新輝表示,教學卓越獎的價值,不僅是對教學成果的肯定,更是為全市建立可參考的教學典範。本次獲獎團隊將在地文化、學科知識與核心素養融入課程設計,展現學校在課程發展與教學實踐的成果,也提供其他學校重要的參考方向。教育局將持續協助學校將優質課程經驗擴散與深化,讓本市每一位學生都能在安全、具支持性與富創意的學習環境中穩健成長。

▲民德國中獲銀質獎。(教育局 提供)

教育局表示,獲獎學校的方案各具特色,榮獲金質獎的第六幼兒園以《青盲蛇〈雨〉咱牽做伙》課程切入幼兒防災教育,從社區水患議題出發,引導幼兒透過走讀踏查、耆老訪談、水路觀察與行動劇表演等活動,理解淹水成因並提出改善建議。課程結合公民審議與五感經驗,培養幼兒關懷社區、參與公共事務的基礎能力。

▲西門實小獲銀質獎。(教育局 提供)

榮獲金質獎的下營國小附設幼兒園以「聽,桑間的蠶絲細語」課程為主軸,從校園中的桑樹出發,引導幼兒以五感探索蠶的一生,並串連在地產業與長者經驗,深入認識蠶絲文化。課程讓幼兒親手進行抽絲、捻絲等傳統工藝體驗,透過實作理解先民智慧與在地文化價值,培養孩子對土地與社區的情感連結。

榮獲銀質獎的民德國中以元和宮家將臉譜文化為核心,發展從「自我的臉」到「城市的臉」、「世界的臉」及「科技的臉」等系列課程,結合美術、人權、社會與科技跨領域學習。學生從認識在地文化出發,進一步參與國際特赦組織行動,連結人權議題,並融入程式與 AI 技術深化學習,展現學生從在地關懷到國際視野的學習成果。

榮獲銀質獎的西門實驗小學以「西門里海駕科技‧雙語鏈國際」為主軸,從安平在地文化出發,結合海洋教育、AI 科技應用與沉浸式雙語課程,建構「鄉土、海洋、科技、國際」四大課程架構。校內規劃 24 套校訂課程,涵蓋 AR 古蹟導覽、碳行動倡議及跨國視訊共學等學習活動,引導學生在真實情境中培養跨文化理解與科技應用能力,展現連結在地與國際的課程特色。

您可能有興趣

-

-

宇珊坦言「可性愛分離」 必要時允許老公外出解決需求

【Lai傳媒、記者爆料網/王傳文/綜合報導】前女團Popu Lady成員宇珊去年10月底宣布嫁給圈外男友,婚後生活低調幸福。不過她近日在節目上大方談及自身的感情與婚姻觀,坦言「可接受性愛分離」的片段曝光後,立刻在網路上引發熱烈討論。-

2025-11-28

-

-

-

有片/台南永康連環撞!2車追撞再衝撞8車 多人受傷撞擊畫面曝

【賴傳媒、記者爆料網 王俊勝/台南報導】台南是永康區今(28)下午5時20分許,大灣路、北興路口驚傳嚴重車禍!一輛轎車因不明從後方追撞一輛左轉的轎車,後來左轉轎車又衝撞到一旁停等紅燈的騎士們,造成多人輕重傷,消防局獲報後立即派遣附近分隊到場搶救,所幸受傷7人均無生命危險。-

2025-11-28

-

-

-

-

新/台南2車追撞!波及8車7人 多人輕重傷送醫

【賴傳媒、記者爆料網 王俊勝/台南報導】台南永康傍晚車潮正尖峰時刻,一場連環車禍突襲路口!北興路與大灣路28日傍晚發生2輛自小客車碰撞後失控外滑,瞬間波及路旁5輛機車與另一輛自小客車,一共造成6人受傷。現場滿地車殼碎片、機車倒成一排,嚇壞不少目擊民眾。-

2025-11-28

-

-

-

-

-

台南動起來!市府聯合稽查公有市場、提升自主防火能力

【Lai傳媒、記者爆料網 王俊勝、金東天/台南報導】台北市萬華區昨(27日)深夜傳出市場火警,造成財物損失並引發社區不安,也讓各地政府再次繃緊神經。台南市府今(28日)隨即啟動應變措施,由消防局與經發局(含市場處)組成聯合小組,前往保安市場進行無預警稽查,展現市府對公共安全「零容忍」的態度。-

2025-11-28

-

-